学 院:通识教育学院 课程名称:大学生就业指导教育 课程性质:公共课 主讲教师:王会芳 职 称:助教 |

一、案例综述

(一)课程简介

本课程是一门旨在为学生个人职业生涯规划与就业提供全面指导的公共必修课程,教育部明确要求将其列入教学计划。课程着重强调职业在人生发展中的核心地位,并深度融入思想政治教育,致力于学生的全面与终身发展。通过本课程,学生将激发职业生涯发展的自主意识,树立正确的就业观念,理性规划未来发展蓝图。课程将助力学生提升就业能力和生涯管理能力,为其形成科学的就业观、择业观及创业观提供有力支持。在理论与实践的双重指导下,本课程将为学生的职业生涯奠定坚实基础,引领他们迈向更加辉煌的未来。

(二)结合章节

第十二章 就业政策和法律法规

(三)学情分析

知识与技能基础:学生已掌握职业生涯规划的内容,熟悉就业信息的收集与处理,掌握求职的策略与技巧,就业信息渠道与处理掌握的较好,但职业生涯规划意识尚需加强。

认知和实践能力:学生能熟练运用国家24365就业服务平台、应届生求职网、国聘网等工具检索职位信息,具备信息搜集的基本素养和认知基础。但在自我分析方面存在技能短板,缺乏自我认知的实践经验,学生习惯于模仿复制,创新思维有待提高。

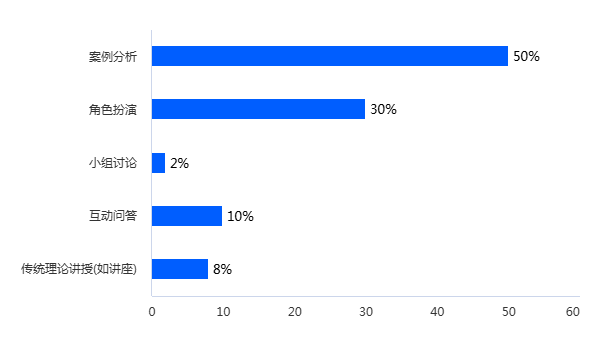

学习特点:学生思维敏捷,对新媒体和技术具有浓厚的兴趣,对视频和图像资料反应热烈,善于接受新鲜事物。学生在学习方式以及喜爱的学习资源上存在差异。80%的学生偏好角色扮演和案例分析等互动学习方式,8%的学生更倾向

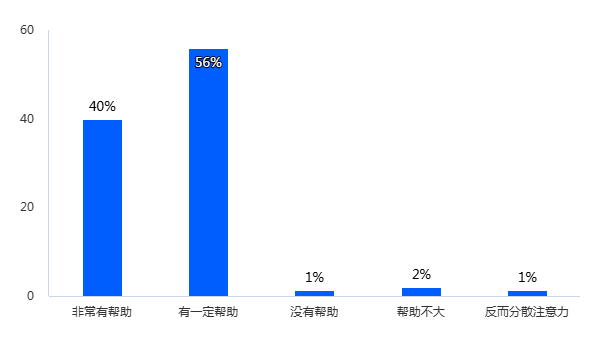

于传统的理论学习,96%的学生喜欢视频类资料。

图1.1学生喜好的学习方式统计图

图1.2学生对使用视频类学习资料的态度统计图

(四)教学目标

知识目标:了解本校和本专业的就业情况、当年的就业形势;了解学校招聘流程及企业招聘途径;了解学校就业管理办法及就业手续办理相关规定;了解国家关于大学生就业的政策、法规。

能力目标:能对当年毕业生就业形势进行分析;能掌握国家关于大学毕业生就业的政策、法规;能熟练掌握就业协议书填写与就业手续办理程序。

价值目标:树立正确的世界观、人生观、价值观;为实现中国梦,在职业发展中践行社会主义核心价值观。

(五)思政育人目标

思想政治教育元素:扎根基层,服务人民,奉献社会。

分析育人目标:引导学生了解国家关于大学生就业的政策、法规,树立正确的世界观、人生观、价值观,厚植家国情怀,为实现中国梦,在职业发展中践行社会主义核心价值观。

(六)案例意义

理论意义:一是深化职业生涯规划教育的内涵,通过将思政元素融入职业生涯规划课,不仅关注学生的职业发展,还注重培养其社会责任感和服务意识,使职业生涯规划教育更加全面和深入。二是促进思政教育与职业教育的有机结合,这种融合有助于打破传统思政教育与职业教育之间的壁垒,实现两者的有机结合,使思政教育更加贴近实际,更加具有针对性和实效性。三是推动教育理念的更新,这种教学模式强调以学生为中心,关注学生的全面发展,体现了现代教育理念的核心思想,有助于推动教育理念的更新和进步。

实践意义:一是提升学生的社会责任感,通过将思政元素融入职业生涯规划课,可以引导学生深入了解社会现实,增强他们的社会责任感和使命感,使他们更加愿意扎根基层、服务人民、奉献社会。二是增强学生的实践能力:这种教学模式注重学生的实践锻炼,通过社会实践、志愿服务等活动,让学生亲身体验基层工作的艰辛和乐趣,提升他们的实践能力和综合素质。三是促进学生的职业发展,将思政元素融入职业生涯规划课,可以帮助学生更好地认识自己、了解社会,从而做出更加明智的职业选择。同时,通过社会实践和志愿服务等活动,学生还可以积累宝贵的经验和人脉资源,为他们的职业发展打下坚实的基础。四是推动高职院校的社会服务功能,高职院校作为人才培养的重要基地,通过将思政元素融入职业生涯规划课,可以更好地发挥社会服务功能,为地方经济和社会发展培养更多具有社会责任感和实践能力的高素质人才。

二、案例解析

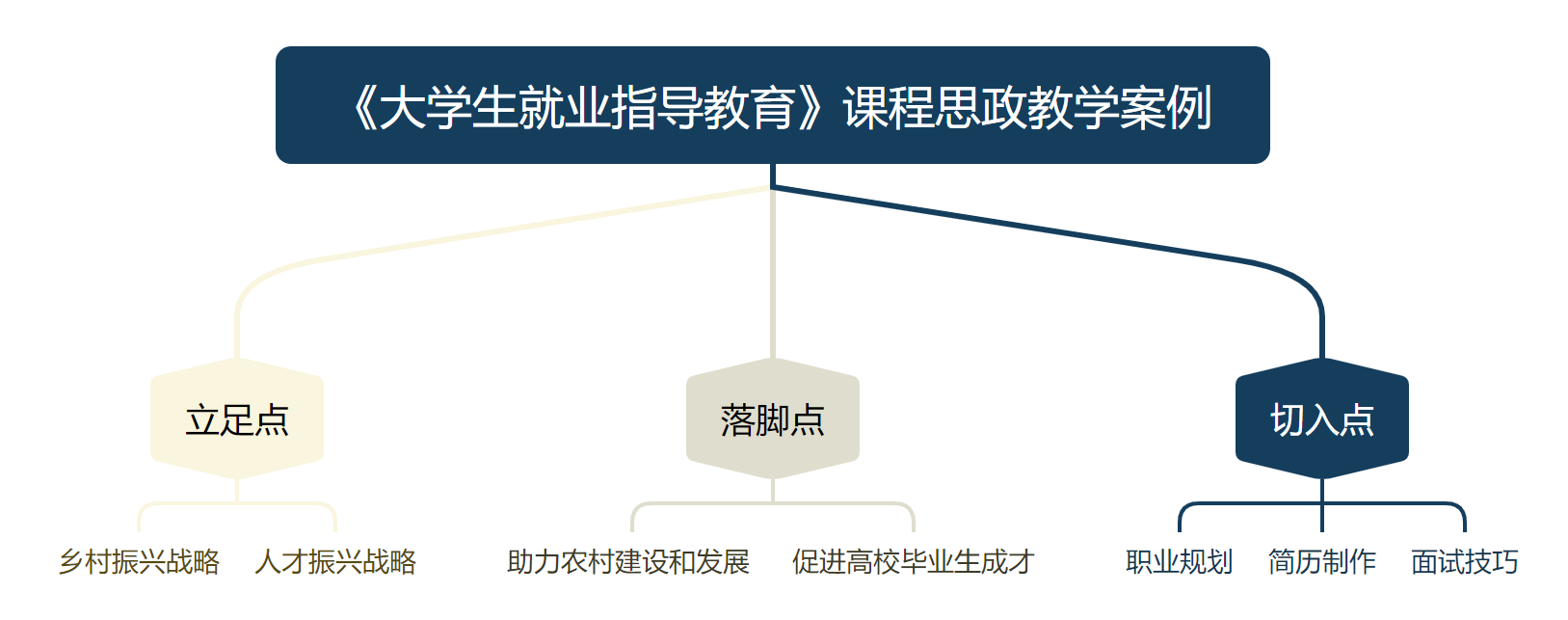

(一)思路与理念(图片)

图2.1学生喜好的学习方式统计图

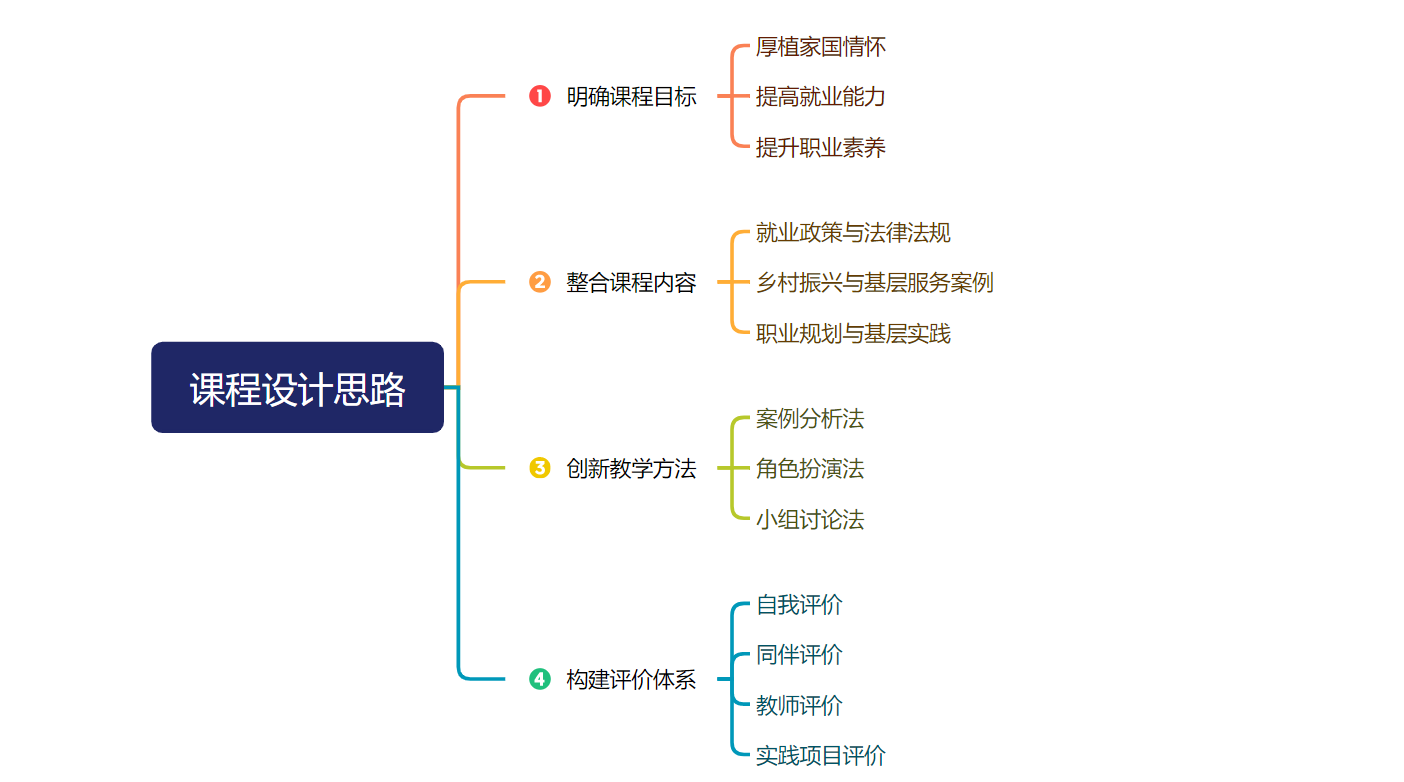

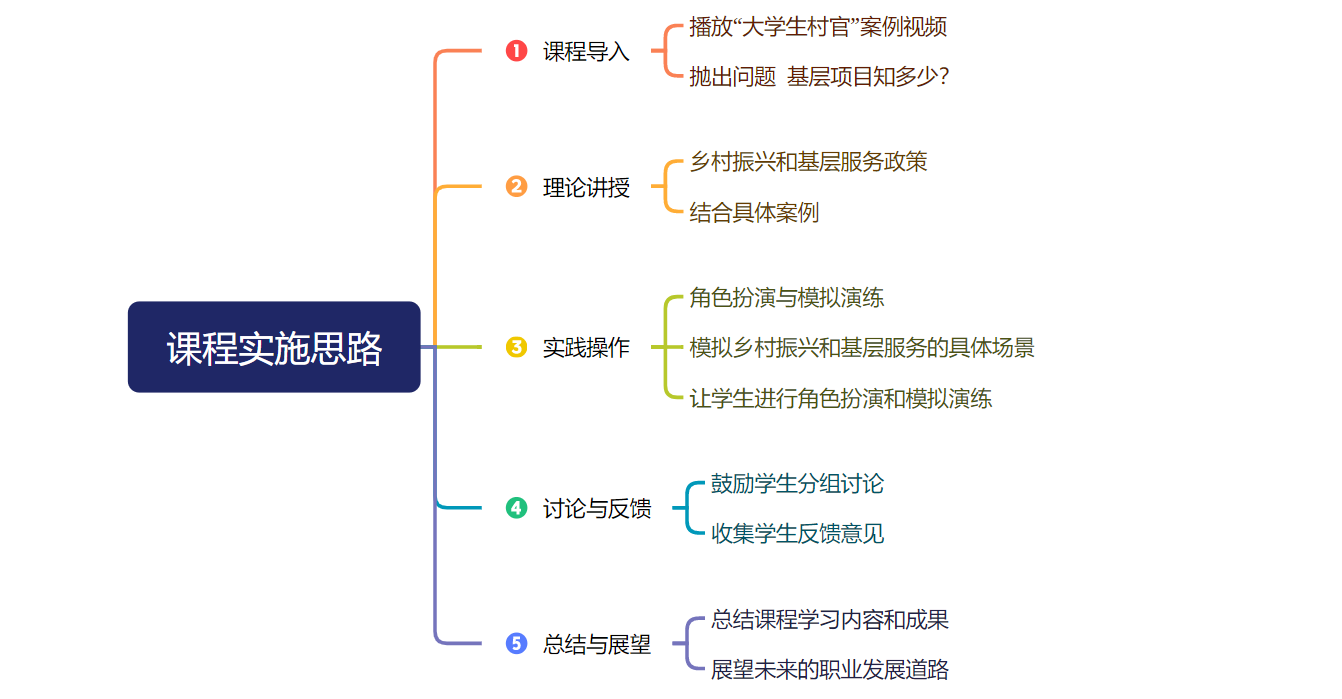

(二)设计与实施(图片)

图2.2课程设计思路与课程实施思路图

三、案例反思

(一)效果与评价

本次《大学生就业指导教育》课程中的思政教学案例,不仅强化了就业政策和法律法规的传授,更将乡村振兴和扎根基层的理念作为核心,引导学生深入思考如何将个人职业发展与社会责任相结合,特别是在乡村振兴和基层服务中发挥积极作用。通过生动的案例分析、角色扮演和实地考察等教学方式,学生得以直观感受乡村振兴的紧迫性和基层工作的挑战性,从而激发他们投身乡村振兴和基层服务的热情。

学生正向反馈:学生普遍反映,通过课程学习,他们不仅掌握了必要的就业知识和技能,更重要的是,他们开始思考如何将所学应用于乡村振兴和基层服务中,为国家和社会的发展贡献力量。他们表示,愿意在毕业后选择到乡村或基层工作,用自己的专业知识和技能服务当地群众,推动乡村振兴。

学生改进建议:部分学生提出,希望课程能够更加注重乡村振兴和基层服务的具体政策、项目和实践案例的介绍,以便他们更好地了解基层工作的实际情况和需求。他们建议增加更多关于乡村振兴和基层服务的实践机会,如实地调研、志愿服务等,以便更深入地了解乡村和基层的实际情况。

教师自我评价:在实施过程中深刻体会到,将乡村振兴和扎根基层的理念融入就业指导教育中,不仅提升了课程的思想性和针对性,还增强了课程的吸引力和感染力。同时也认识到,在课程设计和实施过程中,需要更加注重引导学生关注乡村和基层的发展,培养他们的社会责任感和家国情怀,鼓励他们投身乡村振兴和基层服务事业。评估结果:通过课后测试和问卷调查,发现学生在就业政策和法律法规方面的掌握程度明显提高,且在价值观塑造上取得了预期效果。这表明本次思政教学案例在知识传授、能力培养和价值观塑造方面均达到了预期目标。

(二)教学反思

完善课程评价体系,加强对学生课前预习和课后拓展的评价。扩大课程思政团队,加强学生思想政治教育管理教师与职业生涯教育师资及企业人力资源部门人员的互相配合,深度提炼课程思政元素,形成课程思政案例库,做到价值塑造、知识传授和能力培养的统一。创新教学方法,提高教师教学水平,增加课堂教学的吸引力,在做好知识传授的同时,加强学生创新能力培养,强化价值引领,从而实现教育教学的最终目标。